Sapienza e serenità: due ideali per una vita vissuta bene. Ma cosa significano, in concreto?

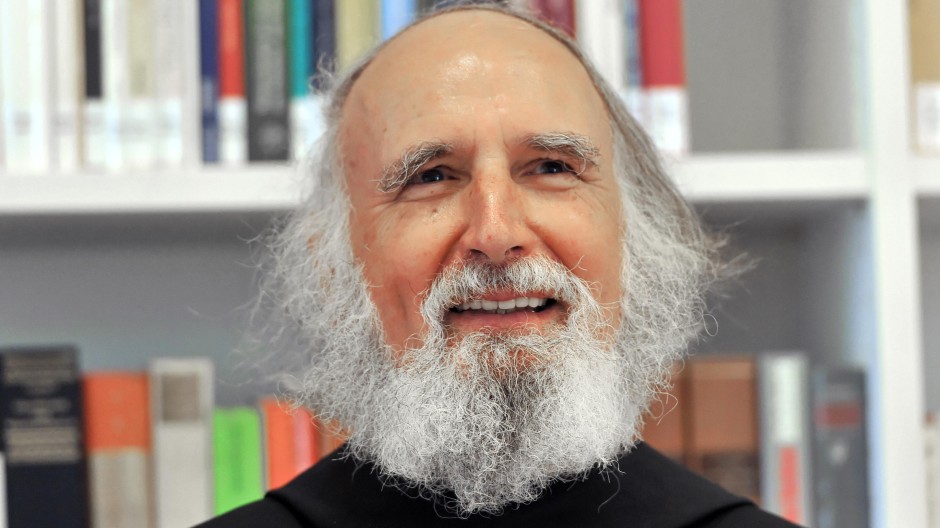

Ce lo spiega p. Anselm Grün in questa intervista, rilasciata alla rivista Einfach leben, curata da Rudolf Walter.

Il testo proviene in esclusiva da un libro di prossima pubblicazione per i tipi di Queriniana, scritto in occasione del 80° compleanno di p. Anselm.

P. Anselm, dove sta secondo lei la differenza tra una vita di successo e una vita lieta?

Il successo è dato sempre dal raggiungimento di un obiettivo. La parola “lieta” ha invece un altro significato: felice, prospera. Ha a che fare anche con il termine “lieve”. Qualcosa di lieto sa di leggerezza. Le persone di successo non sono sempre felici; spesso dietro ai successi esteriori si nasconde un vuoto interiore. Sapienza e serenità contraddistinguono invece una vita lieta, compiuta, realizzata, che ha valore proprio grazie a questi due fattori. La parola latina per sapienza è sapientia, che deriva da sapio, cioè avere il sapore, assaporare e dunque sapere. Saggio è chi assapora se stesso, chi si accetta. La persona saggia emana come una luce, che noi percepiamo con piacere.

Cosa distingue la sapienza dal sapere, dall’intelligenza, anche dall’ingegno?

Il sapere rimane in superficie, la sapienza scende in profondità. Va al cuore delle cose. Intelligenza significa che una persona riesce ad apprendere bene e velocemente. Ingegno è la capacità di reagire rapidamente. La sapienza invece è caratterizzata dalla calma e dalla serenità. Il sapere è qualcosa di oggettivo, riguardo ciò che ci circonda. La sapienza ha sempre un legame con me stesso. Ciò comporta che io mi conosca e che accetti tutto di me stesso. Essa si riferisce anche alla vita considerata nel suo insieme.

Vivere significa anche affrontare delle crisi. Le crisi possono portarci fuori strada – un’esperienza concreta, a cui non si dovrebbe subito reagire cercando la serenità. Nella sua attività di guida spirituale, lei cerca comunque di condurre le persone verso la serenità?

I problemi altrui sono sempre per me in primis una sfida, un’occasione per mettere alla prova la mia speranza e la mia fiducia. Allora provo, con l’altra persona, a cercare un senso da poter dare alla sua vita, nonostante tutto. Quando accompagno chi si trova nel lutto, ovviamente cerco anche di non indurlo semplicemente alla serenità. Cerco di capirlo, di accoglierlo con il suo dolore, sopportandolo e lasciando che mi racconti la propria storia. Non devo dire che la morte o la disgrazia che lo ha colpito acquisterà presto un senso. Così farei solo del male. Posso solo chiedermi con lui o con lei, quale significato si può dare a questa esperienza, come si possa reagire attivamente, durante e dopo il lutto. Un aiuto può venire dall’accorgersi che, con la tragedia vissuta, molte cose superflue perdono di significato, portandoci ad affrontare delle domande profonde. Può essere una via percorribile, ma ci vuole il tempo necessario.

La serenità, manco a dirlo, è un’arte che non viene naturale a nessuno. Come si acquisisce? Ci sono momenti di crisi lungo il percorso?

Una crisi ci costringe ad abbandonare l’idea che tutto andrà bene e che avremo sempre successo. Se siamo disposti a lasciar andare le nostre idee della vita e il nostro stesso ego, che crede che tutto ruoti intorno a lui, allora emergerà in noi, col tempo, una nuova prospettiva e un diverso atteggiamento. Per la filosofia stoica la sapienza consiste nel lasciar andare ciò che non è in mio potere e nel voler plasmare soltanto ciò che è in mio potere.

La sapienza è anche la capacità di chiedersi cosa sia davvero importante nella vita? Invece di domandarsi sempre cosa otterrò…

La sapienza è libera dall’ansia di voler ottenere qualcosa, e si occupa delle domande esistenziali riguardo all’umano: da dove vengo? Dove sto andando? Chi sono? Cosa mi attende? Sappiamo che in tutte le epoche ci si è fatti domande analoghe sul mistero della vita, che si tratti dei filosofi greci, dei saggi cinesi come Confucio o Laozi, o ancora dei popoli indigeni. Quando si parla di “sapienza dei popoli”, si intendono percorsi e approcci diversi, ma con aspetti essenziali che sono sorprendentemente simili e vicini.

Si tratta forse di questo: accettare il proprio io, senza dargli però troppa importanza?

Parte della sapienza che è tipica dell’età avanzata è l’essere liberi dalla tirannia dell’ego, dalla pressione dell’immagine che diamo di noi, di dover dimostrare qualcosa e di doverci giustificare. Così invece si entra in contatto con il nostro vero io, che relativizza l’ego. Ecco perché un vecchio saggio non si preoccupa di non essere al centro dell’attenzione, quando non è più necessario. Egli è completamente se stesso. Ciò significa trovarsi esattamente nel proprio centro e non lasciarsene spostare tanto facilmente. Chi è davvero se stesso non dà più importanza al proprio ego e all’opinione che ne hanno gli altri. Eppure, una delle virtù dell’invecchiare bene è saper condividere la propria vita con gli altri e restare aperti al prossimo.

La sapienza… ha quindi soprattutto a che fare con la vecchiaia?

Siamo abituati a collegare la sapienza alla vecchiaia, cioè a una maggiore esperienza di vita. Non a caso i “saggi anziani”, uomini e donne, sono tenuti in grande considerazione in tutte le culture. Ma c’è anche la sapienza del bambino. Egli, spesso, intuisce cosa è importante e dice cose che riempiono noi adulti di meraviglia. La sapienza si misura dal modo in cui affrontiamo le esperienze, in particolare le crisi e i lutti. Talvolta la sapienza aumenta proprio affrontando e superando le crisi, ma il processo non è automatico. Le crisi possono cambiare in meglio la nostra vita, o peggiorarla. La sapienza sta nell’uscire migliorati dalle crisi.

La terza età offre una prospettiva che favorisce la sapienza: si deve imparare a scendere a compromessi, a non poter controllare tutto.

Alla sapienza che viene con l’età si associa il fatto di essere liberi interiormente, non più dipendenti dal riconoscimento degli altri. Non ci si deve più piegare e si può essere semplicemente se stessi. Questo atteggiamento è sempre collegato alla fiducia e alla speranza ed è libero dal desiderio di controllo. Sapienza significa anche accettare la vita nei suoi alti e bassi, nei suoi momenti belli e brutti, e mantenere la calma interiore in tutte le tempeste.

Nel corso della sua vita, lei ha per così dire abitato la “dimensione del tempo dei monaci”. Oggi, cosa è importante per lei, con l’età avanzata?

Vivere con gratitudine il presente. Godermi l’attimo e allo stesso tempo sapere che la mia vita – per quanto possa ancora durare – è limitata. Se credo che la morte significhi una trasformazione verso una vita in pienezza, al di là del tempo, allora ciò mi dà già molta pace interiore anche ora, nel tempo.

La serenità e la speranza come accordi chiave dello spirito?

Con la speranza che i miei giorni siano nelle mani del Signore, prego il Padre nostro: venga in me il regno di Dio, che Egli regni sempre più in me e scacci da me tutte le altre potenze, come l’invidia, la paura e il desiderio di riconoscimento. Quando prego “sia fatta la tua volontà”, non ho alcuna paura che il volere di Dio sia in contrasto con il mio. Ho fiducia che qualunque cosa accadrà, andrà bene. Allora posso essere sereno e aperto, dire di sì a quel cambiamento che morire e risorgere sempre comporta.

© 2025 by Einfach Leben

© 2025 by Teologi@Internet

Forum teologico fondato da Rosino Gibellini

Editrice Queriniana, Brescia (Italy)